●住所:長崎県五島市吉田町1905

●TEL:0959-72-2218

●宗派:真言宗

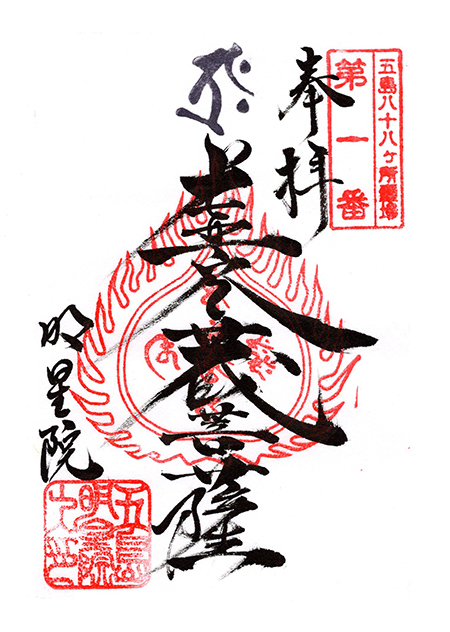

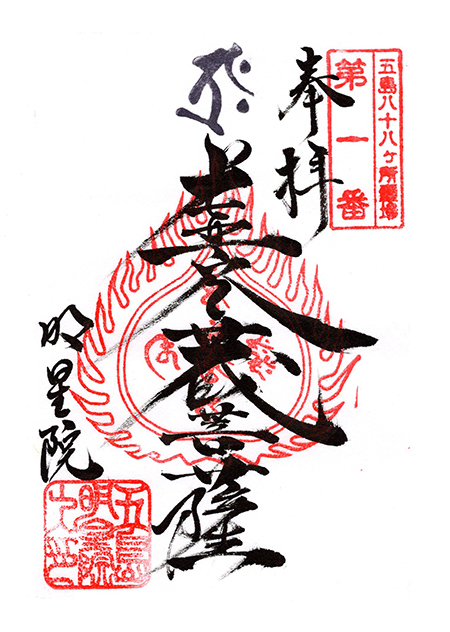

●本尊:虚空蔵菩薩

●脇仏:地蔵菩薩、阿弥陀如来

●真言

のうまく さんまんだ ばざら だん せんだ

まかろしゃだ

そわたや うんたらたかんまん

◆手洗い/有、トイレ/大2、小2、駐車場/有

◆場所

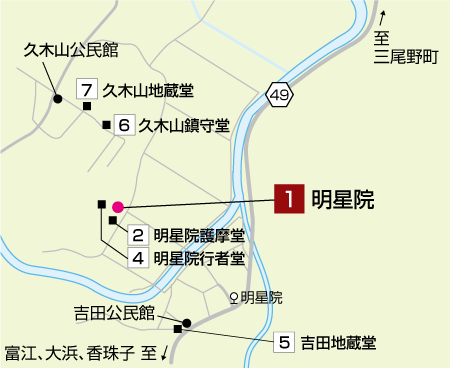

三尾野交差点より富江方面へ向かい、田んぼが見える 川沿いの道を抜けて右カーブを曲がるとすぐ右折する道に 入ります。

第1番札所

ほうしゅざん きっしょうじ みょうじょういん

●住所:長崎県五島市吉田町1905

●TEL:0959-72-2218

●宗派:真言宗

●本尊:虚空蔵菩薩

●脇仏:地蔵菩薩、阿弥陀如来

●真言

のうまく さんまんだ ばざら だん せんだ

まかろしゃだ

そわたや うんたらたかんまん

◆手洗い/有、トイレ/大2、小2、駐車場/有

◆場所

三尾野交差点より富江方面へ向かい、田んぼが見える 川沿いの道を抜けて右カーブを曲がるとすぐ右折する道に 入ります。

◆解説

806年、唐から帰国した空海が自分の守り本尊である虚空蔵(こくうぞう)菩薩が安置されていることを知り参籠(おこもり)、満願の朝の明けの明星の奇光を瑞兆(良いことがある前触れ)として、明星庵と名付けた。本堂は、五島最古の木造建築物であり、平成27年に日本遺産に認定された。

◆歴史

328年、京都東寺の僧明海僧正が来島し「その遺跡と伝えられる明星庵に留錫

(りゅうしゃく)し宝珠山吉祥寺明星院」と改称した。1395年、第九代宇久勝(まさる)は五島家の祈願所とし、毎年正月と9月には藩主が参籠するのが恒例となっていた。現在は高野山真言宗に属する五島の真言宗の本山であり、寺として五島最古の歴史を持っている。現在の末寺は五島市では大宝寺・栄林寺・延命院である。

◆特徴

本堂について

・畳の間がせまい:明治になるまで五島家の祈願寺で一般の人が立ち入ることもなく、殿さまと住職だけが本堂に入ったためといわれている。・現在の本堂は1779(安永7)年、第28代盛運(もりゆき)公が火災で焼失したのを再建したもので、檜(ひのき)の芯柱20本を使用している(1787年に焼失したのを1801年、再建したと

の記録があるので現在の本堂は1808年建設が正しいのではないかという説もある)。五島最古の木造建築物でもある。平成27年に日本遺産に認定。

・本堂の修復:雨漏りがひどく、1970(昭和

45)年銅板屋根の葺(ふ)き替えをした

・121枚の天井絵:五島藩絵師で狩野派の大坪玄

能(げんのう)が描いたもの

長崎県の有形文化財指定(1981 昭和56):本堂の建物全体・天井絵・主要な仏具仏器。

その他

・泮池(ばんち)石橋:此岸(しがん こちら側の

岸の意 迷いの世界 此の世)と彼岸(彼の岸の意煩悩を超越した悟りの境地)を分ける橋と池。池の中央に橋を架け、池を半分にした形式で中国の造園思想から生まれ、日本では平安・鎌倉時代の庭園形式で橋を渡ればそこは仏の世界を表している。

・三良五郎(みなごろう)の大石:野々切の農民、三良五郎が明星院まで背負って奉納したという大石。横幅が約2.20m、縦1.35m、厚さ約59cm もある巨石である。

写真をクリックすると拡大します。